凈業寺

3117views

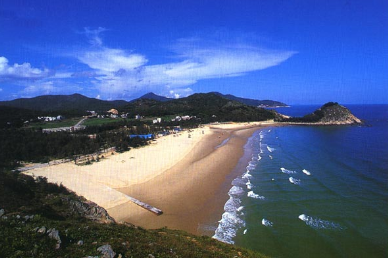

距陽西縣城向西直線距離4公里,有一處著名的名勝風景區,這里古木森森、幽池曲澗、松聲貫耳、山明水秀,他就是遠近弛名的大垌禪林,素有“奧西第二禪林”之稱。一處風水,一方寶地。山谷之中有寺,名凈業寺,是廣東省佛教勝地之一,有著悠久的佛教文化歷史。

史載凈業寺創建于明朝洪武年間(公元1368年-1398年),距今有六百多年的歷史,名剎原名大垌庵,后改名大垌寺,為羅浮梵宇的分支。歷代名僧倍出,香火鼎盛,名人墨客、達官顯貴來訪不斷,留跡無數。清康熙十六年(1677)大規模重修時,改名為凈業寺,發展為前殿、大殿、大雄寶殿三進深園林式院落,兩邊為耳房,殿與殿之間曲廊相接,殿中間置井、假山。整座建筑巍峨挺拔,氣勢雄偉。乾隆五十六年(1791)和道光二年(1822)又經二次重修,成為嶺南高涼名剎。開山祖師為“一定”和“即慧”二祖師。清嘉慶年間(1796-1820)高州知府戴錫倫辭官回家,途經大垌山,為大垌山風光景色所迷,遂剃發為僧,盾跡空門,為凈業寺第三代祖師,成就佛界一段佳話。傳說乾隆皇帝下江南,至此亦流連忘返,險些走上戴太府之路,有他的詩為證:山色悲情入佛前,東山背后北山連,四周古木重重鎖,焚地重關霞洞天。民國25年(1936),陽江縣縣長李伯振更是大規模整治,在大垌山開辟公路,建造林場,引進大批名貴花木,山頂修筑亭臺,鋪設石道,將大垌山建為陽江縣第一風景區。佛教界除弘揚佛法、普度眾生外,亦貢獻于社會。如四十年代,劃300石租給奮興中學校董會,作為寺廟對教育事業的資助等。解放后,由于左傾影響,視凈業寺為封建迷信,佛像屢遭毀壞。文革期間,寺院所有被毀一空,蓮湖填平為稻田。1988年陽西縣建縣后,大垌山被批準為縣轄旅游區,才得以部分重建,寺廟的主體于1990年完成。2000年,五臺山方丈妙空法師遣弟子遍訪全國名山,欲建玉佛城,陽西縣政府獲息后,即派領導同志多次前往潮陽崍山鎮吉祥堂,聯系要求前赴陽西大垌山凈業寺選址建造玉佛城,并聘請釋妙空法師為寺院住持。法師用盡畢生積蓄,打造數量達兩萬多尊緬甸玉佛捐贈寺院,其中擁有亞洲最大的玉臥佛,體長7米,高2.5米,重達27噸.為一整塊玉石精雕而成,實屬世界罕見,更為大垌山風景區景區景上添花。2003年大垌禪林賃著悠久的佛教文化,渾厚的人文歷史,以及絕無僅有的萬尊玉佛和無以倫比的風光景色被評為陽江市十大景點之一,從此載入史冊。

規劃擴建后的凈業寺將座西南向北,依山傍水、莊嚴古樸、氣勢磅礴,主軸線上布置有牌坊、金水橋、九壁、天王殿、大雄寶殿、臥佛殿、藏經閣、觀佛塔等,兩側布置有鐘鼓樓、功德堂、地藏殿、三圣殿、天尊殿、地下精舍、齋堂、客堂、碑亭等建筑,并以功德長廊圍成庭院寺廟,五百羅漢殿和千手觀音殿(紫竹院)分別期間,實乃玉佛城也。 為弘揚佛法,繼傳燈火,服務社群,經省宗教局批準擴建古寺,安置玉佛,金塑佛像,在縣政府各領導的大力支持下,目前各項工作進展順利,計劃用三至五年時間全部建好玉佛城,落成開光。

修寺供佛,萬世庇蔭,時值古剎擴建之機,因緣難逢,際遇難求,誠祈社會各介人士,諸方檀越,共襄義舉,交結善緣、隨緣布施,廣種福田,則古剎重光指日可待。愿喜拾樂施者同證菩提、福壽安康!

8:00-18:00